Bonjour ! La fin d’année approche… l’heure des bilans aussi ! Le moment idéal pour revenir sur certains projets menés en classe, dont un que je souhaite partager ici : le carnet de culture. Mis en place dès le mois de septembre avec mes trois classes de 3e, ce carnet nous a accompagnés tout au long de l’année scolaire. Après dix mois de recul, voici un retour d’expérience !

Les objectifs

L’objectif principal du carnet est simple : permettre aux élèves de garder une trace de leurs découvertes culturelles. Tout au long de l’année, ils y consignent les livres lus, les films visionnés, les œuvres d’art observées… C’est un répertoire personnel et évolutif.

Mais ce carnet a d’autres fonctions :

- Soutenir l’expression écrite. À travers la rédaction de leurs avis, les élèves s’entraînent à reformuler et argumenter. Le carnet devient également une réserve de références (personnages, intrigues…) mobilisables dans leurs rédactions (Exploiter des lectures pour enrichir ses écrits). Enfin, le carnet aide à l’apprentissage de l’écrit de réflexion qui nécessite des exemples et des références solides. Le carnet, bien complété, peut devenir une base précieuse pour enrichir leurs rédactions

- Enrichir la culture littéraire et artistique. Le carnet utilise aussi la compétence Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art puisqu’elle amène les élèves à se construire une culture littéraire personnelle, en lien avec les thématiques de l’année.

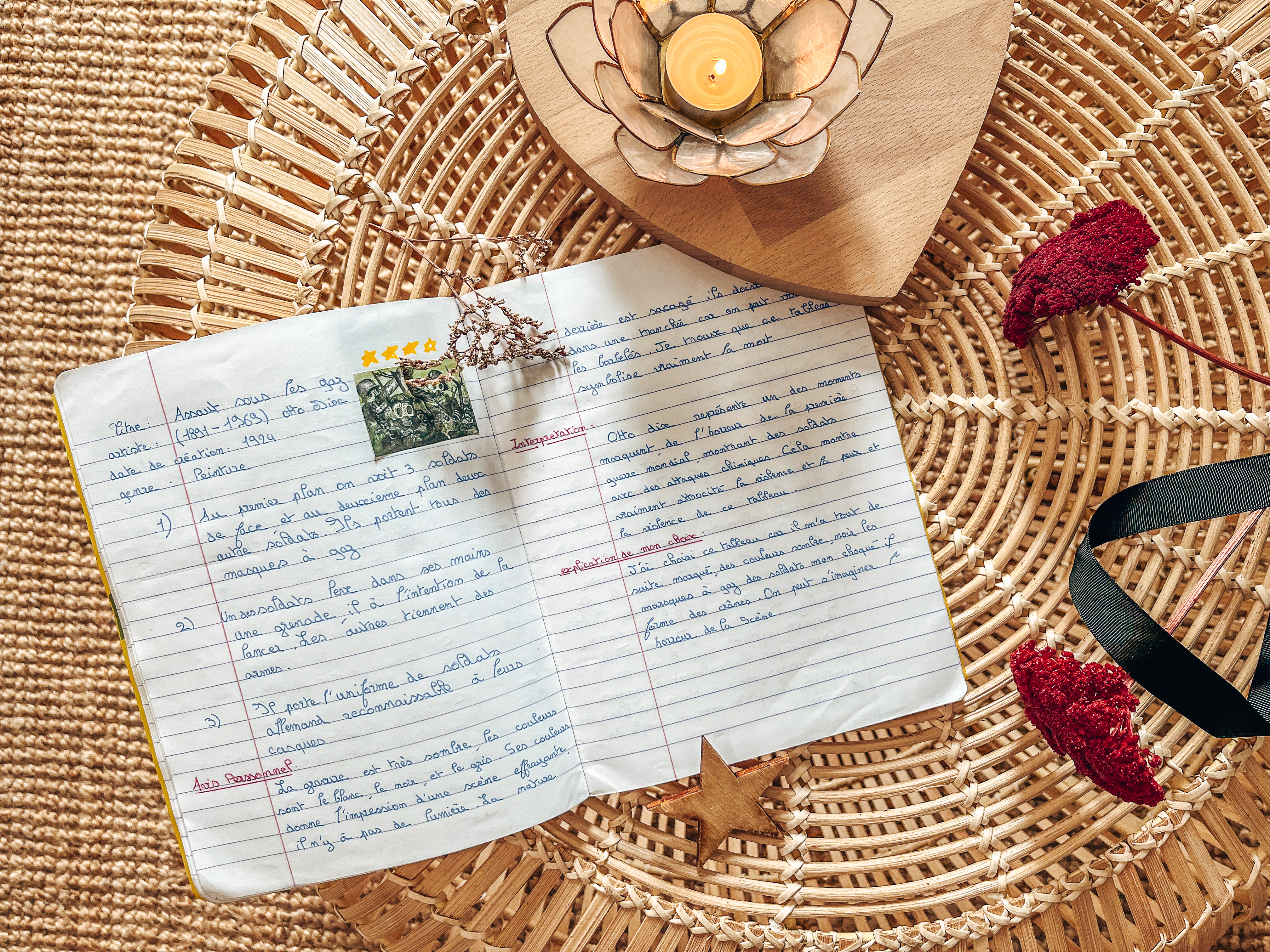

- Croiser les disciplines. Les élèves sont invités à présenter des œuvres étudiées dans d’autres matières. C’est une manière pour eux de tisser des liens, de développer leur esprit critique…

- Préparer l’oral du brevet. Le carnet de culture est l’un des sujets que nous proposons pour l’oral du brevet dans le Parcours d’éducation artistique et culturelle. Les élèves qui choisissent ce sujet peuvent parler de leurs découvertes de l’année et s’exprimer sur leur rapport à la culture.

- Anticiper l’entrée au lycée. Le carnet de culture pose les bases du travail attendu en 2nde puisque le programme du lycée attend des élèves qu’il « constituent une culture littéraire et artistique personnelle », qu’ils « développent des capacités de réflexion critique », qu’ils « produisent des écrits variés et argumentés » et qu’ils « s’approprient des œuvres intégrales dans la durée ».

- Développer l’autonomie. Enfin, le carnet de lecture demande aux élèves de développer leur autonomie. Il faut sélectionner des œuvres, les lire en autonomie (Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome) et anticiper la construction du carnet.

La composition du carnet

Le carnet est composé de plusieurs pages communes. Certaines sont distribuées en début d’année, lors de la séance d’introduction, et sont placées au début du carnet. Elles servent de suivi et sont consultées lors des évaluations.

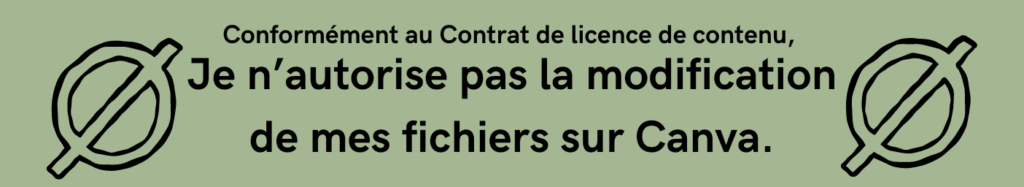

- Le portrait de lecture. C’est une première activité qui permet d’introduire le projet lecture. Il est simple mais permet un premier bilan de leur posture de lecteur.

- Le projet d’année « Défi culture ! – 3ème ». Il présente les trois œuvres intégrales étudiées dans l’année. Mais aussi les grands thèmes abordés dans l’année. Certains thèmes sont en lien avec des séquences, d’autres avec des projets éducatifs. Pour chaque thème, quatre supports sont proposés : film, lecture, poésie et art. On y retrouve aussi des défis saisonniers. Ce sont des défis qui évoluent au fil de l’année et des saisons et qui ont pour objectif de lire autre chose que le programme.

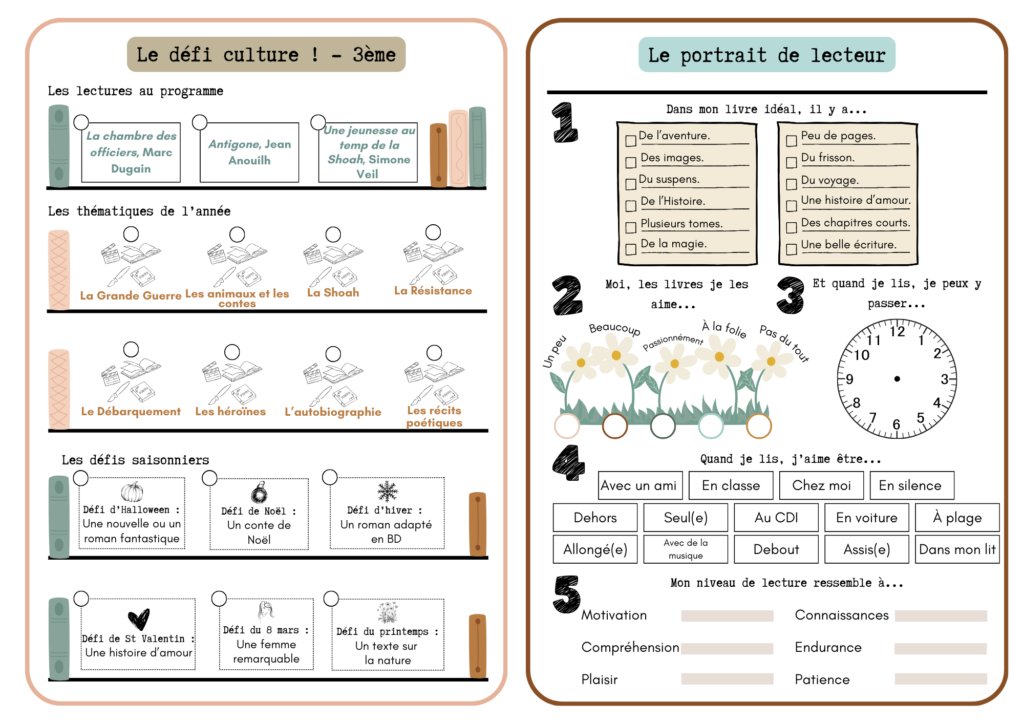

- Le suivi de lecture quotidienne. C’est une page qui fonctionne comme un calendrier. On colorie les jours durant lesquels on lit.

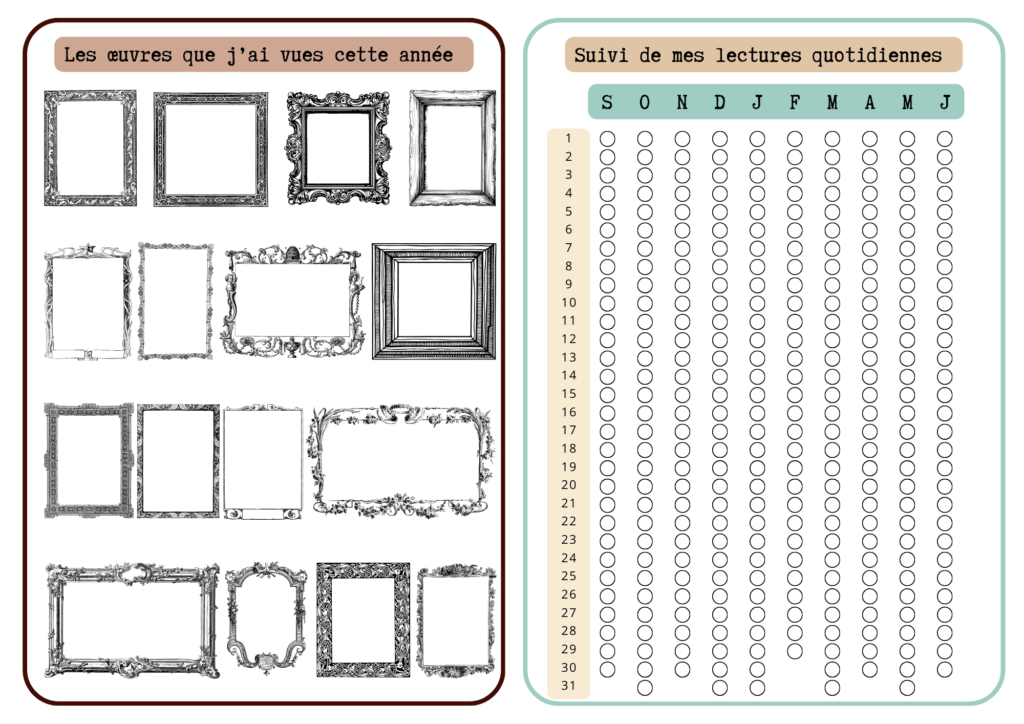

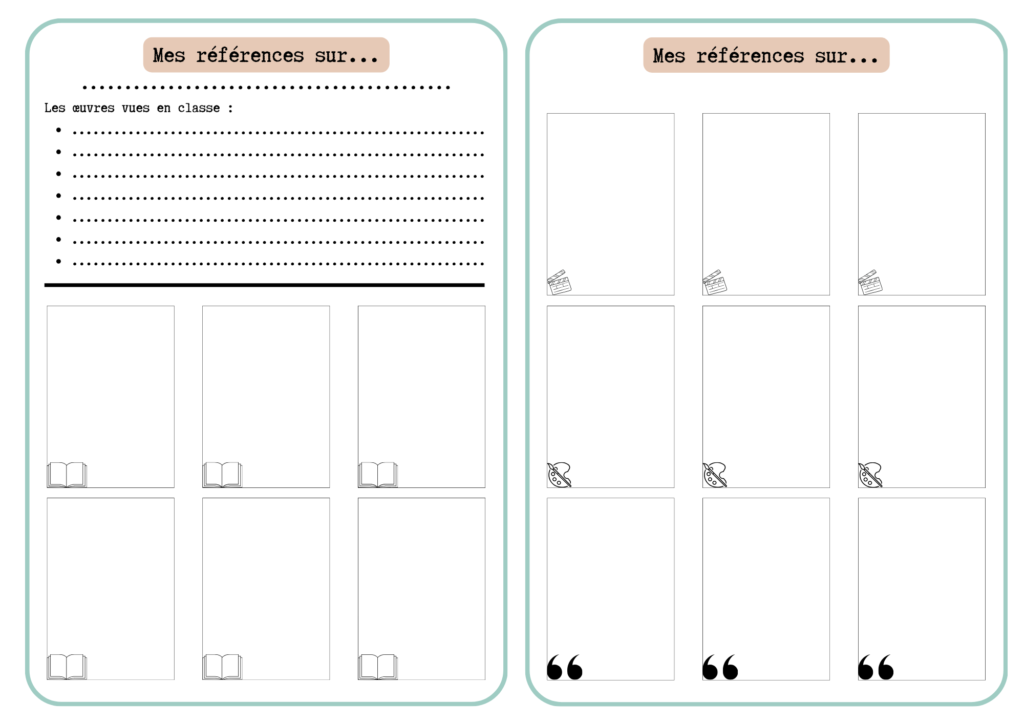

- La bibliothèque, la cinémathèque et la galerie d’art. Ces trois pages permettent de référencer tout ce qui a été lus / vus dans l’année. Ces pages donnent une vue d’ensemble du contenu du carnet.

D’autres page sont ajoutées au fur et à mesure de l’année. Elles sont utilisées et ajoutées de manière autonome par les élèves et constituent la majeure partie du carnet.

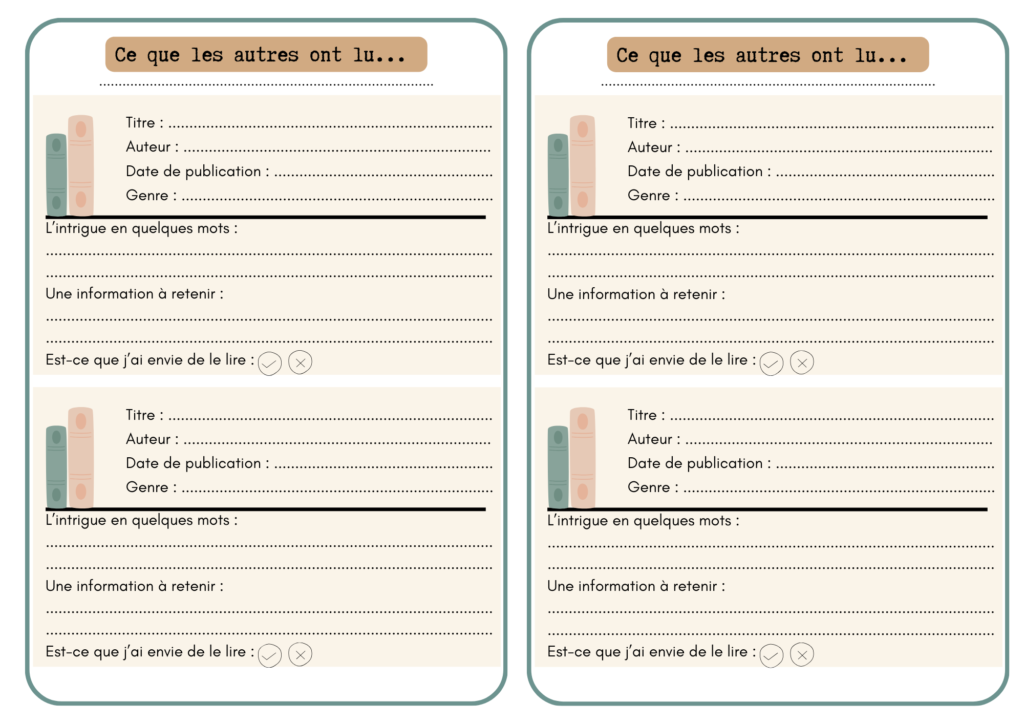

- « Ce que les autres ont lu ». Il s’agit de pages distribuées aux élèves lors des présentations d’exposés (j’en parle un peu plus bas). Ils complètent ces pages afin de garder une trace des livres qui ont été présentés. Elles ont pour objectif de mutualisme les références culturelles.

- « Mes références sur… ». Je n’ai pas utilisé cette page cette année. L’objectif était de faire un bilan, en fin de séquence ou après avoir étudié une thématique, des références acquises.

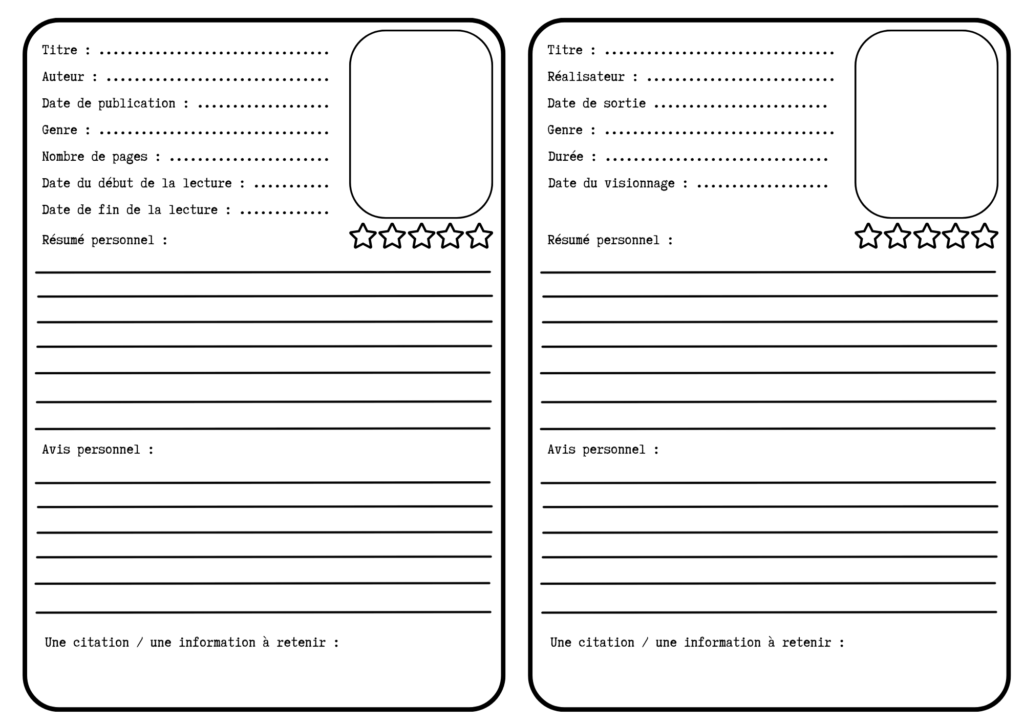

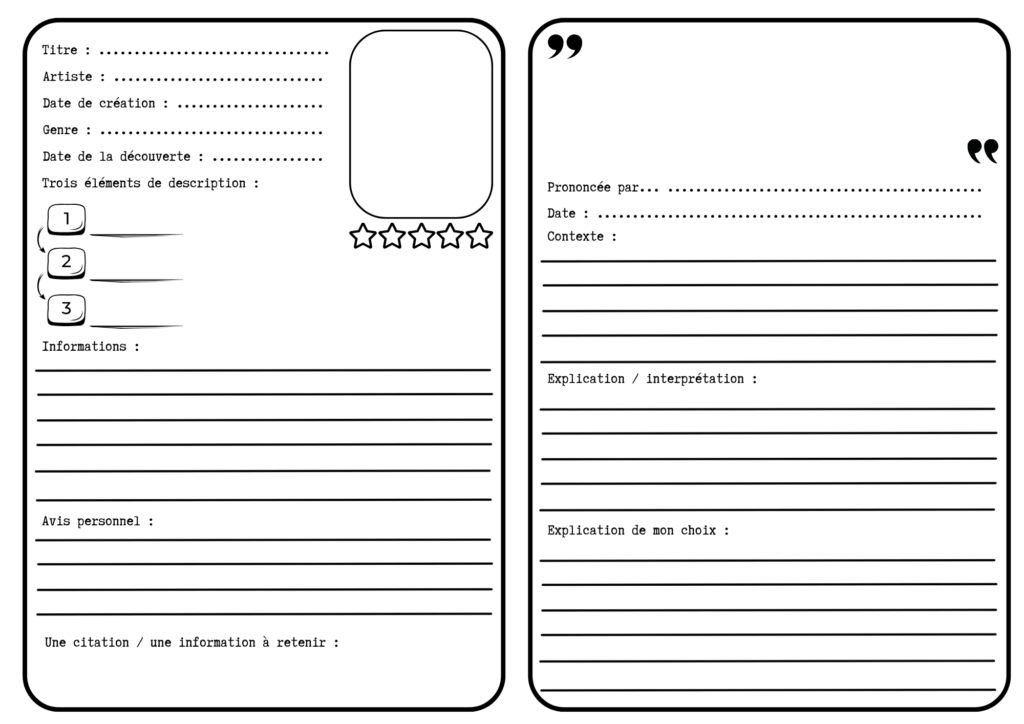

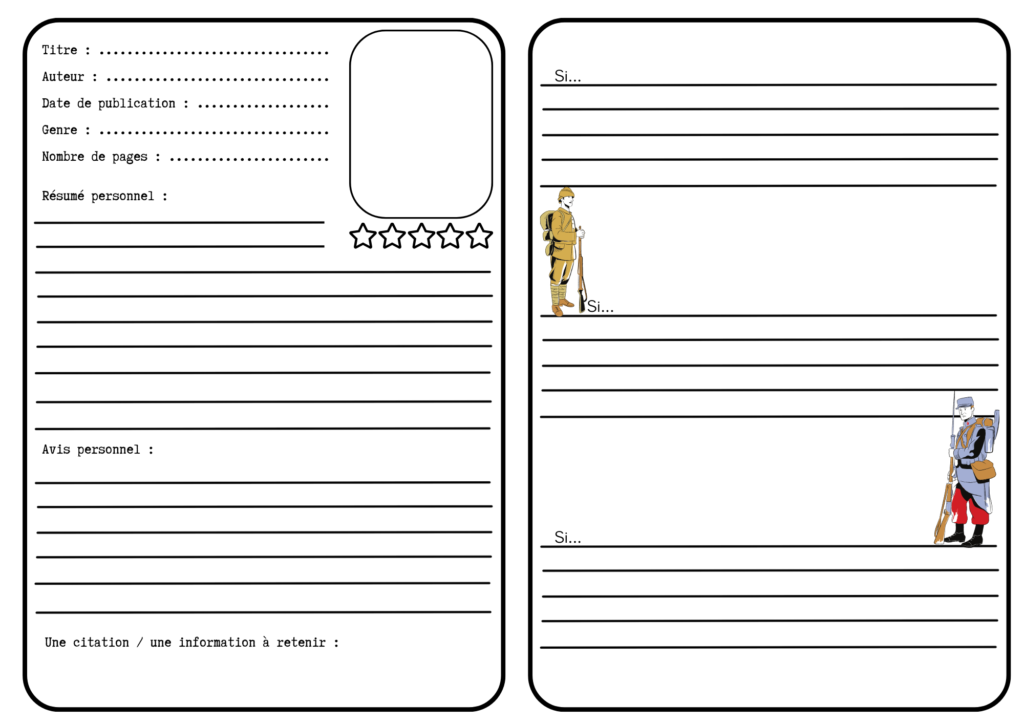

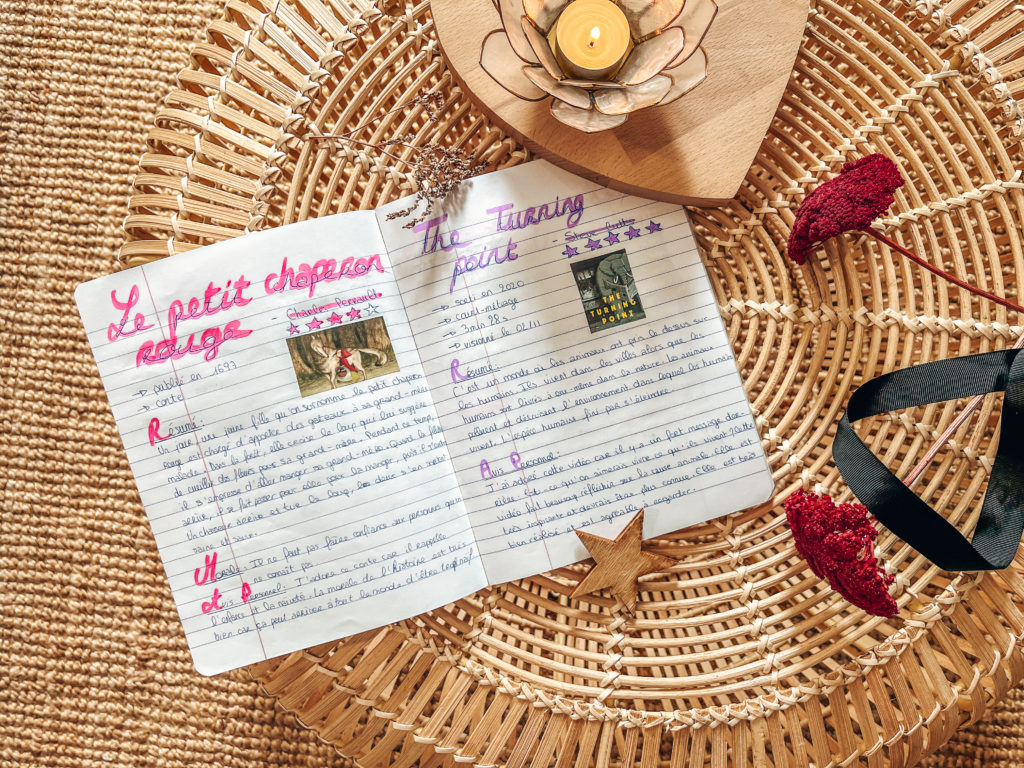

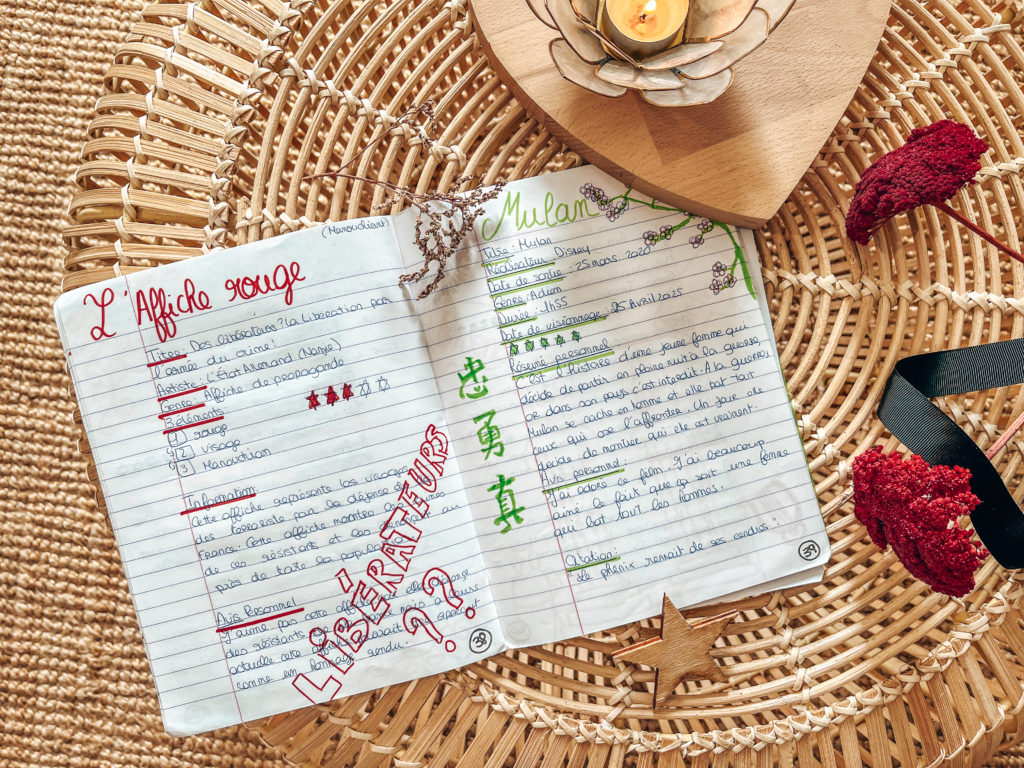

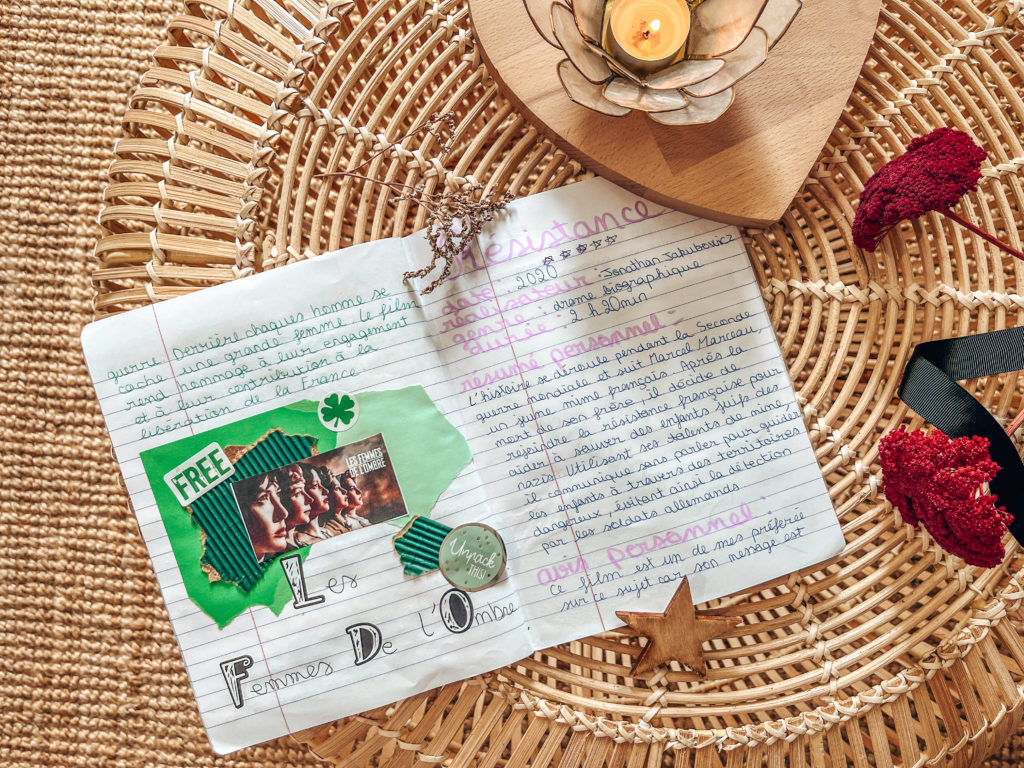

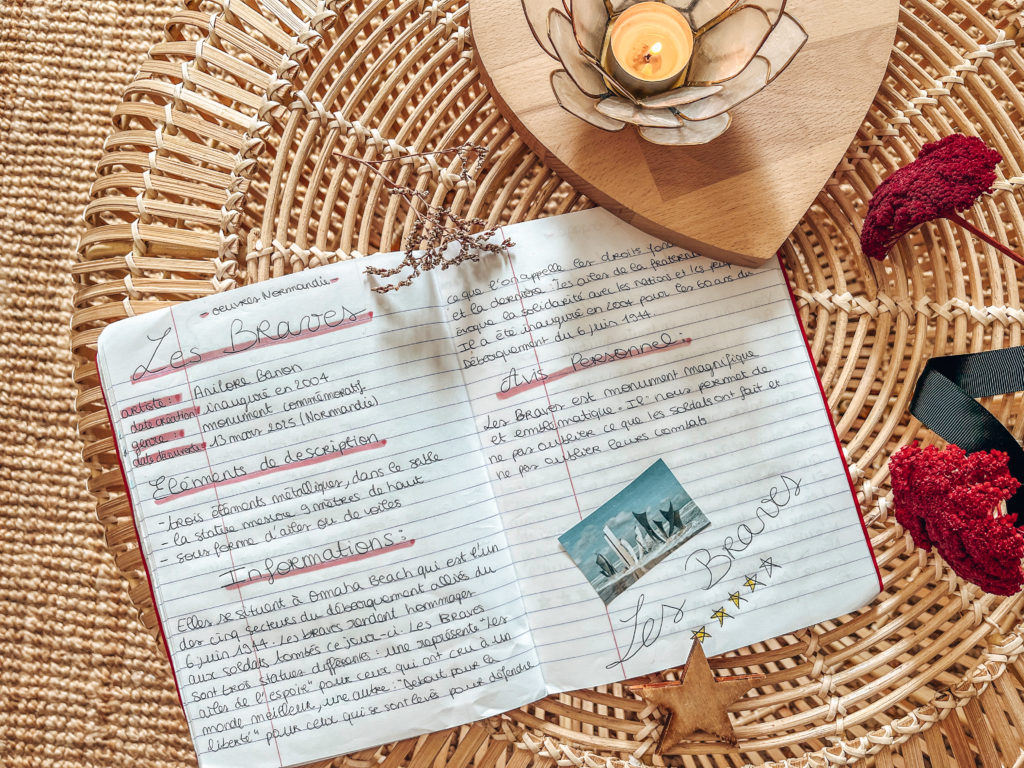

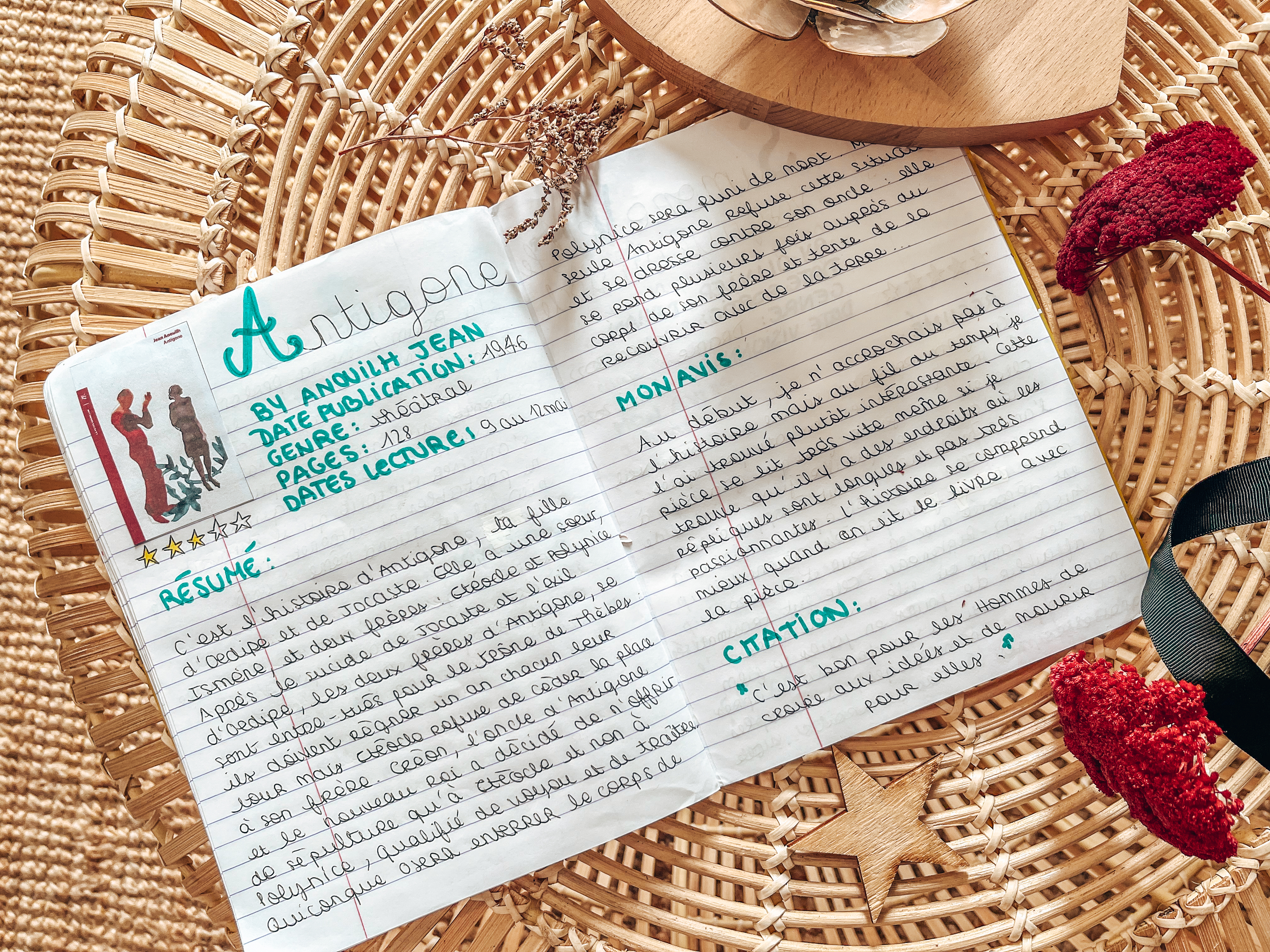

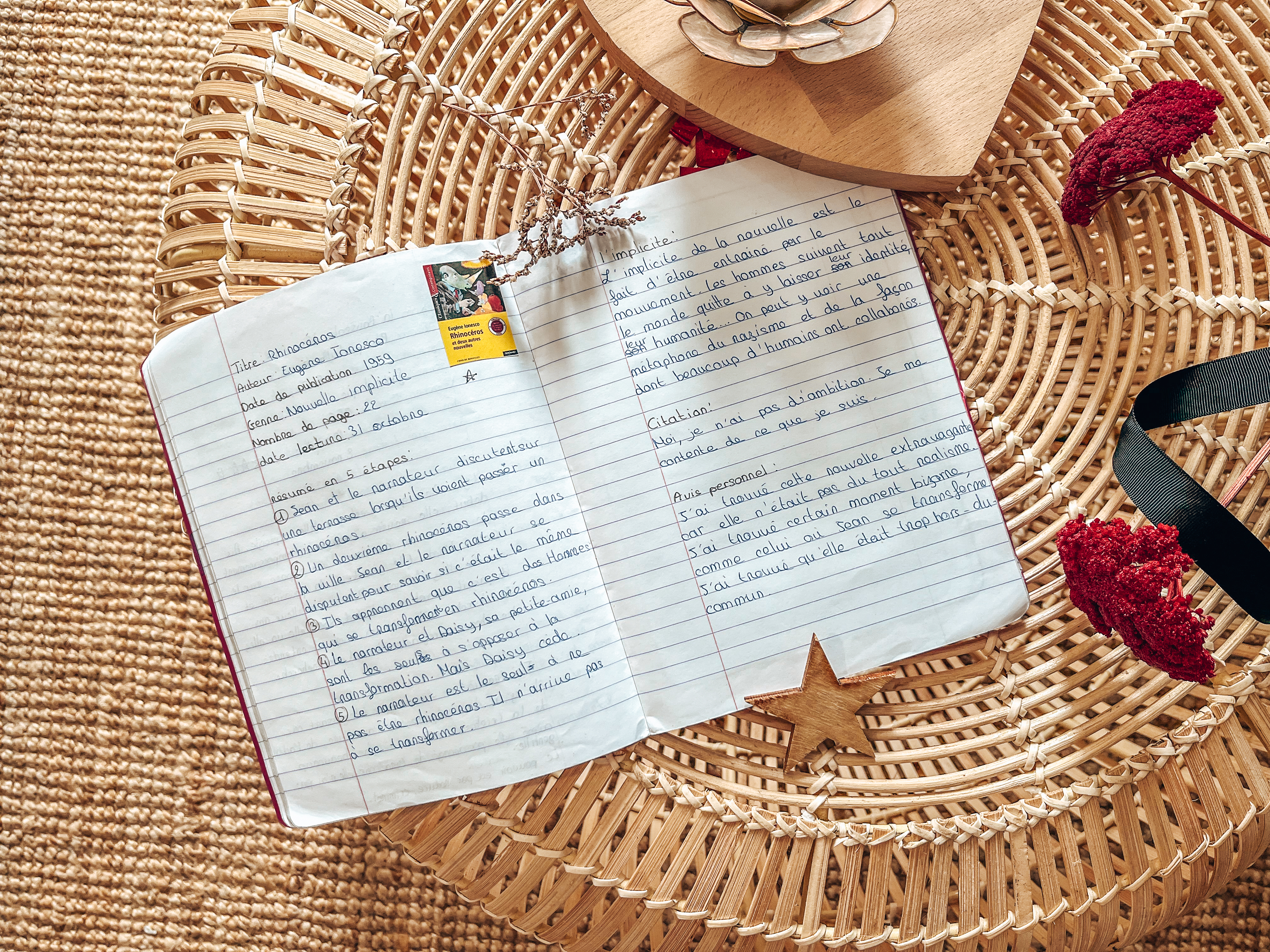

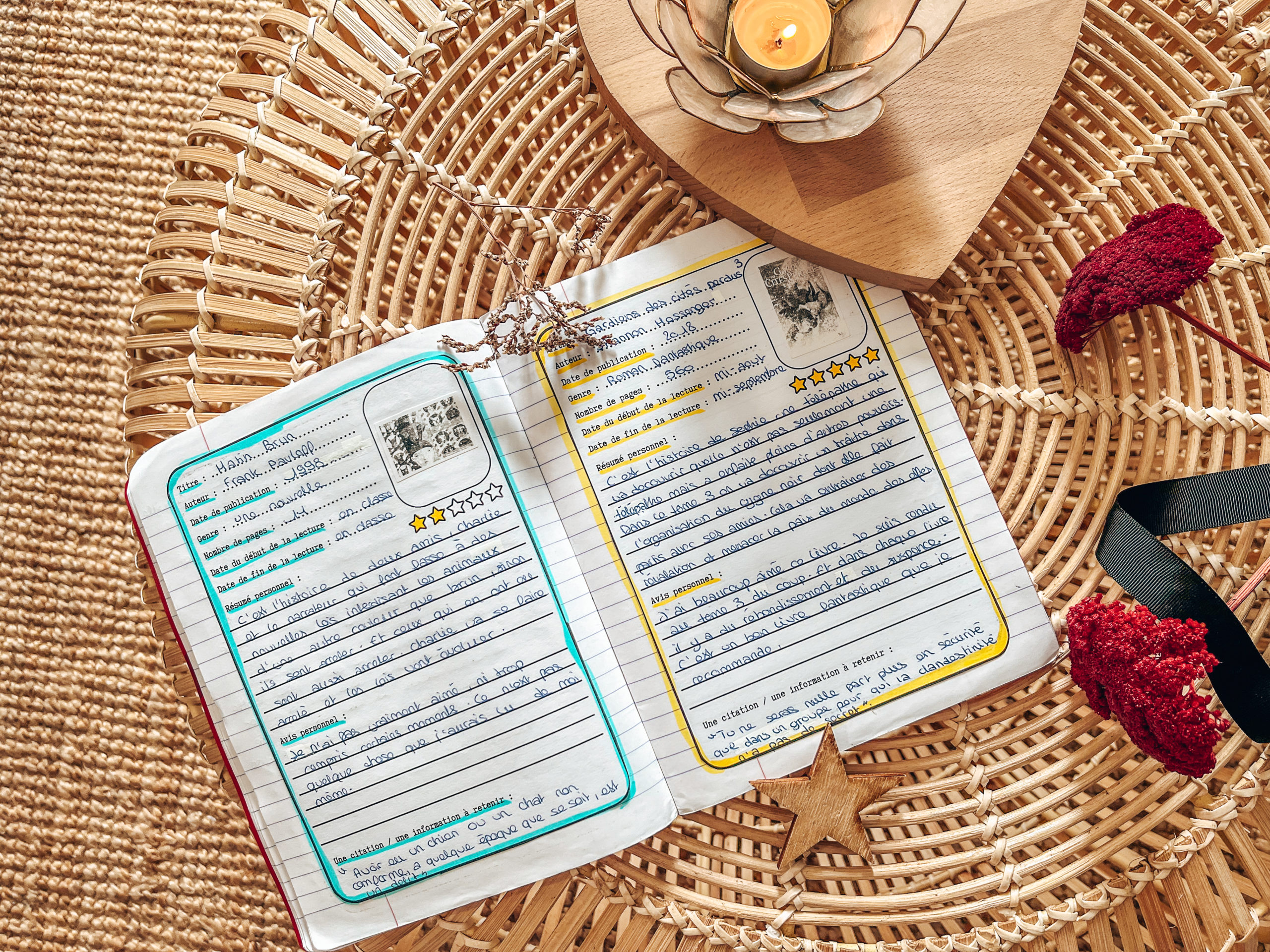

- Les pages de présentation. Il en existe de quatre types : les livres, les films, les œuvres d’art et les citations. Ce sont ces fiches que les élèves utilisent pour répertorier leurs découvertes et ce sont surtout ces fiches que j’évalue. Elles sont toutes construites de la même manière. On commence par la fiche technique de l’œuvres et ses informations de base, puis on résume / on décrit / on explique et enfin on donne son avis. On peut également ajouter une citation ou une information à retenir.

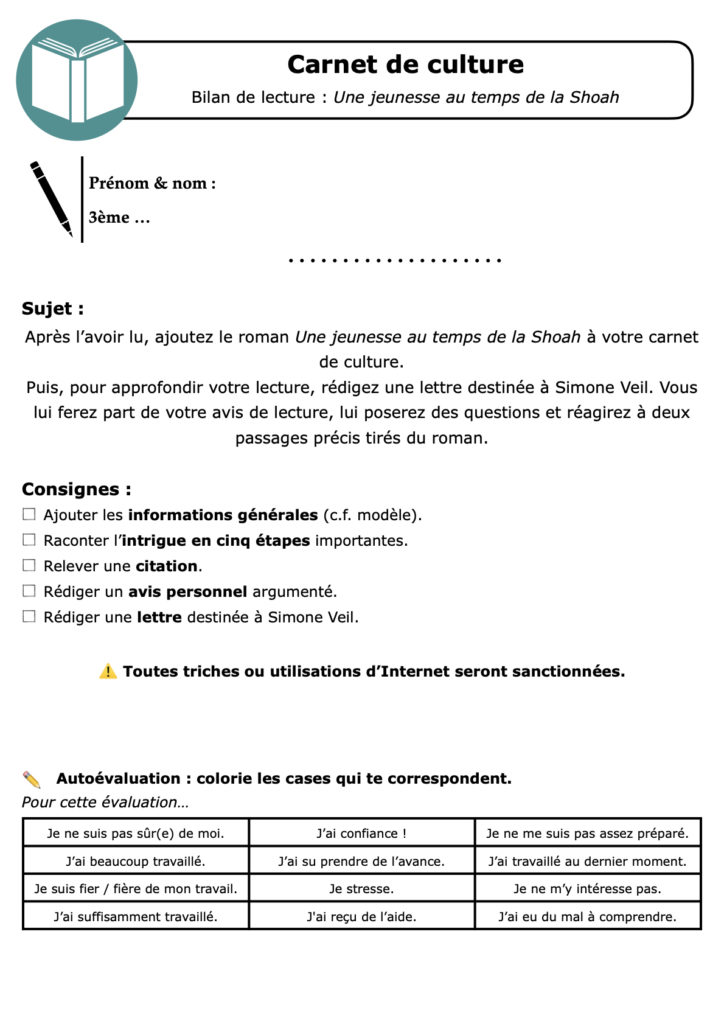

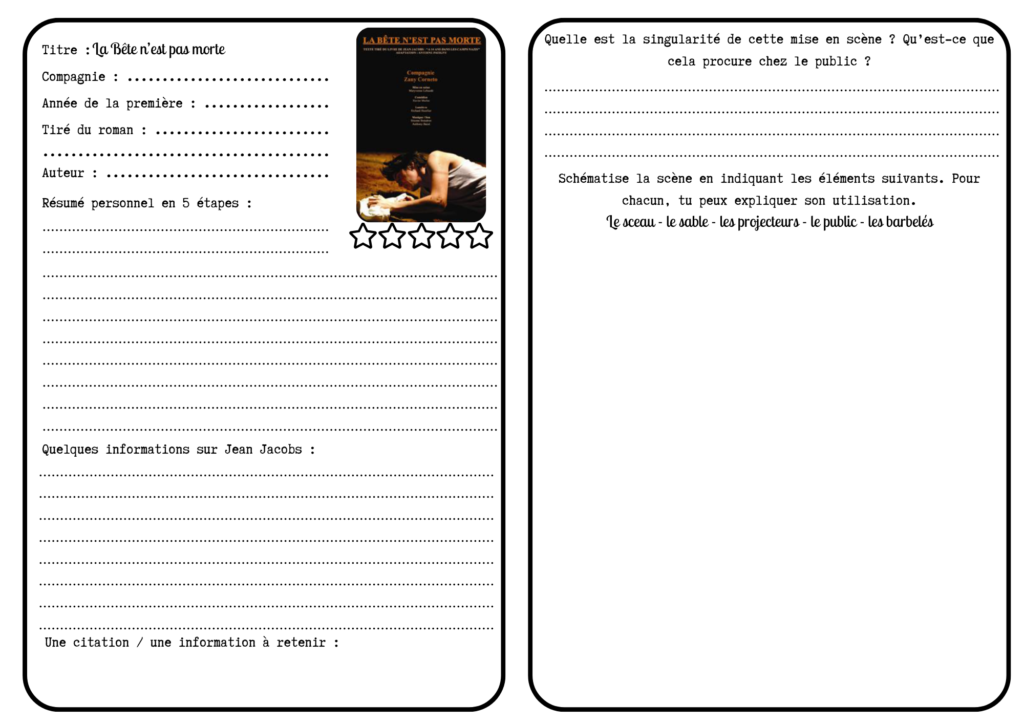

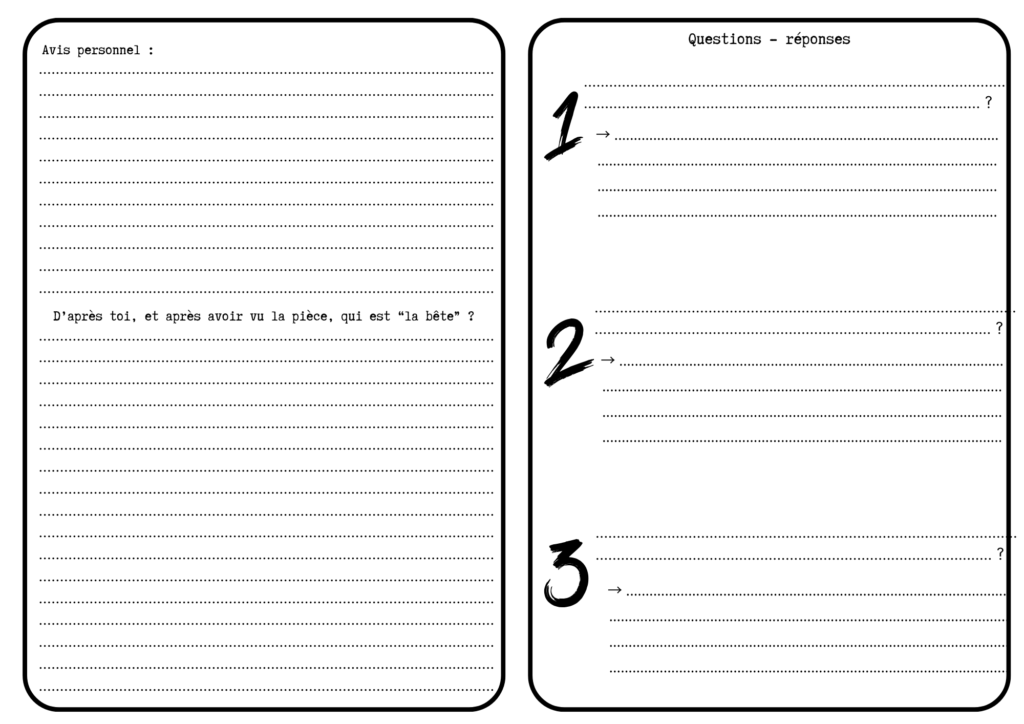

- Les pages uniques. Certaines œuvres doivent obligatoirement être ajoutées au carnet. C’est le cas des œuvres intégrales étudiées en classe ou encore de la pièce de théâtre que nous allons voir chaque année. Pour ces œuvres, je distribue des fiches avec des consignes particulières. La présentation est souvent accompagnée d’un atelier d’écriture ou bien d’explications supplémentaires.

La séance d’introduction

Pour débuter le projet, une séance d’introduction est nécessaire. Elle pose les bases et les attendus qui seront ensuite suivis tout au long de l’année. Lors des premiers jours de septembre, nous allons au CDI afin de présenter et de lancer le projet culture. C’est une séance d’une heure. Cette séance se déroule en plusieurs temps et est accompagnée d’un diaporama.

- Présentation des objectifs du carnet ;

- Découverte des pages communes (distribution et explication) ;

- Présentation du projet de l’année et des thématiques ;

- Informations sur l’évaluation ;

- Lancement des exposés.

Le projet d’année

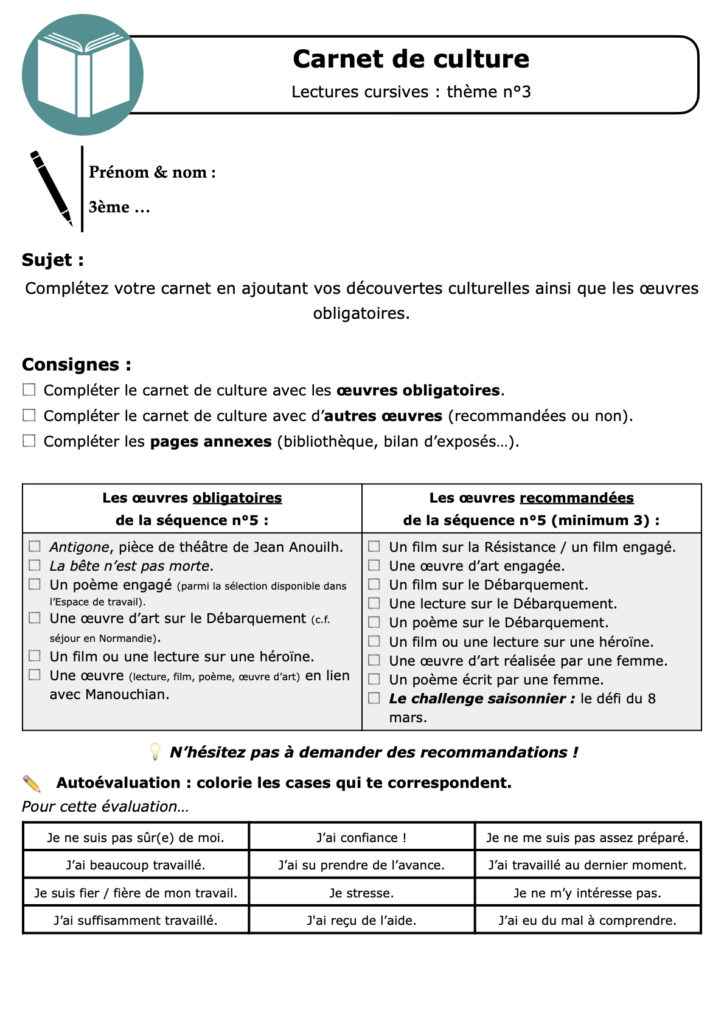

Ma programmation de l’année est chronologique (on parcourt le XXème siècle) et suit les enjeux de formation annoncés dans le programme. Voici ce que les élèves ont du ajouter à leur carnet pour cette année 2024 / 2025.

Je n’ai pas créé de sujet pour la thématique « Visions poétiques du monde » car c’est ce que nous travaillons en mai/juin et je n’évalue plus le carnet de culture à ce moment-là.

Le sujet est distribué aux élèves en début de période / thématique. Ils y retrouvent les œuvres qu’ils doivent obligatoirement ajouter. Ainsi qu’une liste de recommandations (ils doivent présenter trois éléments issus de cette liste pour avoir tous les points). Lorsque le sujet est distribué ils disposent de plusieurs semaines pour compléter leur carnet. Tout est fait à la maison.

Les listes de recommandations sont à la fois précises et vagues. Je privilégie les genres et les thèmes plutôt que des titres imposés. Les élèves doivent donc faire des choix. Pour les guider, je propose plusieurs choses :

- Des listes d’œuvres disponibles au CDI. Elles sont mises en lien sur la plateforme du CDI. Chaque élève peut les consulter.

- Des livres et DVD en classe. Ils sont laissés à disposition des élèves qui peuvent les emprunter.

- Des textes imprimés ou mis en ligne. C’est notamment le cas des nouvelles, des poèmes (que je propose dans des corpus)…

- Un programme TV hebdomadaire. Toutes les semaines, je propose un programme TV qui est affiché en classe. Ce programme TV permet de regarder des programmes liés aux différentes thématiques, gratuitement.

- Les vidéos Youtube. J’accepte certains documentaires ou formats longs partagés sur Youtube.

| Thème n°1 Dénoncer les travers de la société Septembre à novembre | Les œuvres obligatoires : – La chambre des officiers de Marc Dugain (notre première lecture intégrale). – Un tableau sur la Première Guerre mondiale. – Une fable de La Fontaine. – Rhinocéros de Eugène Ionesco (la nouvelle, lue en lecture cursive). Les œuvres recommandées (3 parmi ces propositions) : – Un film sur la Première Guerre mondiale. – Un poème sur la Première Guerre mondiale. – Matin Brun de Frank Pavloff. – Un film ou une vidéo utilisant la métaphore animale. – Un caricature utilisant les animaux. – Un conte dans sa version originale. |

| Thème n°2 L’autobiographie Novembre à mars | Les œuvres obligatoires : – La Vague de Dennis Gansel (le film). – Une autobiographie. – Un autoportrait. – Une jeunesse au temps de la Shoah de Simone Veil. – Un poème ou une œuvre d’art concentrationnaire. Les œuvres recommandées (3 parmi ces propositions) : – La Vague de Todd Strasser (le roman). – Un film tiré d’une autobiographie. – Un poème autobiographique. – Une bande dessinée autobiographique. – Un film sur la Shoah. |

| Thème n°3 Individu et pouvoir Mars à mai | Les œuvres obligatoires : – Antigone de Jean Anouilh. – La bête n’est pas morte (pièce de théâtre). – Un poème engagé. – Une œuvre d’art sur le Débarquement. – Un film ou une lecture sur une héroïne. – Une œuvre en lien avec Manouchian. Les œuvres recommandées (3 parmi ces propositions) : – Un film sur la Résistance / un film engagé. – Une œuvre d’art engagé. – Un film sur le Débarquement. – Une lecture sur le Débarquement. – Un poème sur le Débarquement. – Une œuvre d’art réalisée par une femme. – Un poème écrit par une femme. |

Les exposés

Comme une extension du carnet de culture, les élèves ont également présenté des exposés tout au long de l’année. Je trouve qu’il est difficile, en 3e, de faire passer toute la classe, d’un seul coup. C’est très long et on perd l’intérêt de l’exposé. Ici, les élèves ne passent qu’une seule fois.

Lors de la séance d’introduction, au CDI, je leur présente les consignes et modalités des exposés ainsi que les quatre grands thèmes. Ils s’inscrivent pour une session, dans la limite des places disponibles.

Le schéma est ensuite le même pour chaque session :

- Deux ou trois semaines avant les vacances, la documentaliste publie une liste des livres disponibles, en lien avec le thème concerné, sur la plateforme du CDI. Les élèves peuvent consulter cette liste en ligne et choisir un ou plusieurs livres.

- Ils ont ensuite une semaine pour emprunter le livre qu’ils présenteront au CDI. Ils peuvent également choisir un livre qu’ils possèdent déjà s’ils le préfèrent. Dans la foulée, ils doivent m’envoyer un mail avec le titre du livre choisi. Ça me permet de lister ce qui va être présenter, de veiller à ne pas avoir de doublon dans la classe, de vérifier la pertinence du choix par rapport au thème… Mais ça me permet aussi de faire quelques recherches au préalable s’ils présentent un livre que je ne connais pas.

- Ils disposent ensuite de trois semaines (dont les vacances) pour lire ce livre et pour préparer un exposé. Les consignes sont toujours les mêmes, d’une session à une autre. Le sujet d’évaluation et les consignes sont disponibles en ligne et ils peuvent les consulter à tout moment.

- Jusqu’à la veille de l’exposé, les élèves doivent ajouter leur diaporama au Cloud de la classe. Je les télécharge tous le matin… Ça évite les diaporamas qui ne s’ouvrent pas, les longues manipulations, les mots de passe Canva oubliés… Ils doivent le déposer en format PDF.

- Le lundi de la rentrée, le rituel est toujours le même : les élèves concernés présentent leurs exposés et leurs lectures au reste de la classe. Les exposés ont tous le même format, ils sont accompagnés d’un diaporama et se terminent par quelques questions (les miennes ou celles des élèves).

- Pendant les présentations, les autres élèves doivent compléter la fiche « Ce que les autres ont lu » (présentée juste au dessus).

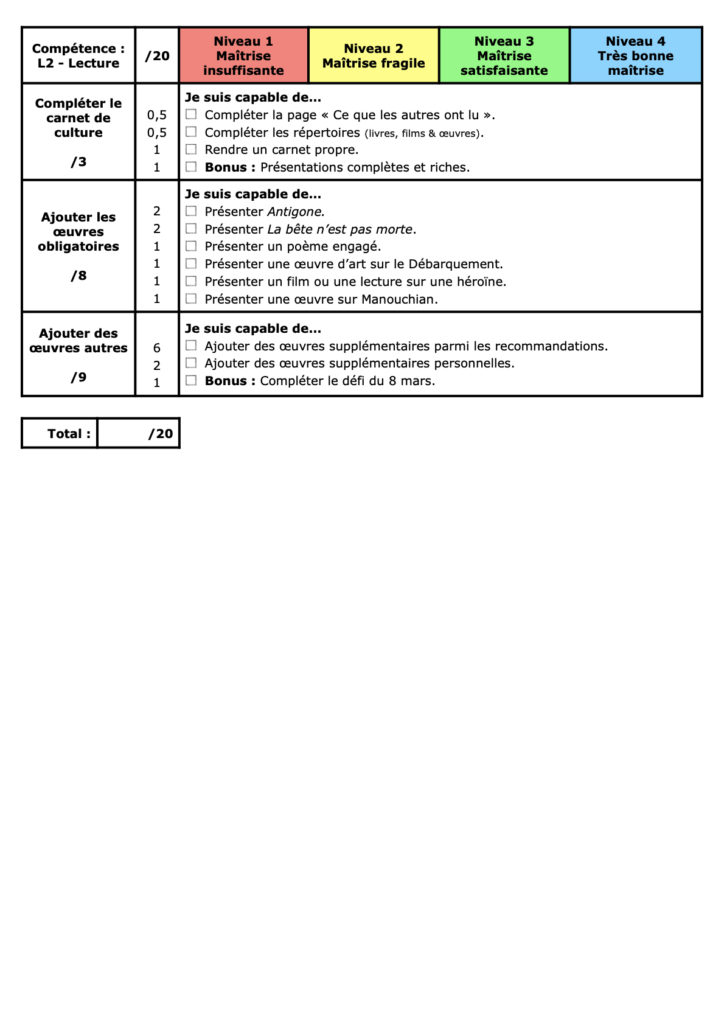

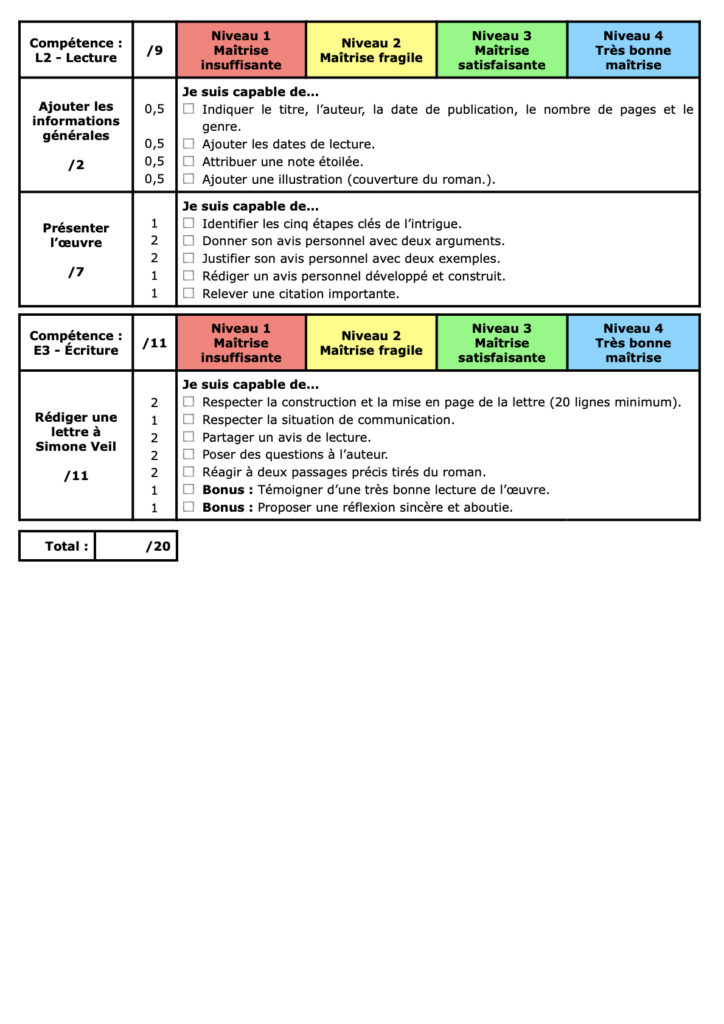

L’évaluation

Les élèves sont évalués à plusieurs reprises dans l’année. J’ai pu les évaluer cinq fois au total et pour deux occasions : l’ajout d’une lecture intégrale (qui demande un travail plus conséquent) et la fin d’une période / thématique.

À chaque fois, je ramasse tous les carnets. La correction est assez rapide puisqu’il suffit de lire et de cocher des cases. Je n’écris pas dans leur carnet et à part quelques brefs commentaires sous la grille je n’indique rien. Je pense qu’il me faut environ deux heures pour corriger une classe. À chaque fois, des bonus sont proposés (pour la qualité de la rédaction, les efforts de présentation, les défis saisonniers…).

Ils ont été évalués pour leur travail sur La chambre des officiers en début d’année et sur Une jeunesse au temps de la Shoah en avril. En plus des informations habituelles, je leur demandais également un travail d’écriture.

Quelques carnets d’élèves…

*avec leur autorisation !

Le fichier

Les page ont été crées pour être imprimées en A5 (deux pages par feuille). Nous utilisons un petit cahier ligné (il est commandé par avec le pack fournitures des élèves). Les pages communes sont imprimées en début d’année. Les autres pages sont mises en ligne : les élèves les impriment quand ils en ont besoin. D’ailleurs, certains ne les impriment pas et écrivent directement dans leurs carnets.

Cet article présente ce que nous avons fait en 2024 / 2025. Je suis vraiment contente du chemin parcouru ! C’est un projet d’année qui nécessite de l’investissement (autant de ma part que des élèves) et je suis fière d’avoir réussi à le mener pendant des mois. J’ai vraiment observé des bénéfices chez les élèves et c’est avec plaisir que je poursuivrai le projet l’année prochaine.

J’ai évidemment des idées pour améliorer le projet et pour le faire évoluer ! Le projet sera repensé et modifié cet été. Je vous en parlerai évidemment et mettrai cet article à jour en juin 2026 !

En attendant, si vous avez des questions ou que vous souhaitez échanger sur le sujet, n’hésitez pas à m’envoyer un mail ou à m’écrire sur Instagram ou Facebook !

Pour plus d’idées, d’outils, de lectures… vous pouvez me retrouver sur Instagram !

@flaubertandco

Mais aussi sur Facebook !

FlaubertandCo

Merci pour ce retour très détaillé et complet. J’ai laissé plus de liberté aux élèves ce qui a pour conséquence que certains ne se sont pas emparés de cet outil.