Bonjour bonjour ! Les vacances se terminent et avec elles mes lectures. Pour cette période, j’avais pour objectif de découvrir des pièces de théâtre à proposer en 3e. Je travaille la fameuse Antigone d’Anouilh (Agir dans la cité : individu et pouvoir) depuis 6 ans maintenant et je lui cherchais un remplaçant. Dans cet article, vous trouverez donc une sélection de 6 courtes pièces à proposer en 3e, que ce soit en lecture cursive ou en lecture intégrale

1. Des jours et des nuits à Chartres de Henning Mankell

- Titre : Des jours et des nuits à Chartres

- Auteur : Henning Mankell.

- Année de publication : 2011.

- Thématiques abordées : L’après-Guerre ; la collaboration ; la culpabilité.

- Nombre de pages : 94 pages.

- Niveau de difficulté : ▪️▪️▫️

- Disponible chez… Flammarion (Étonnants Classiques).

Pendant la guerre, Simone Touseau, une jeune femme vivant à Chartres, rencontre un soldat allemand. Il s’appelle Helmut, il est grand, blond… et Simone tombe très vite amoureuse de lui. De cette relation, naîtra un enfant, un garçon. Mais la guerre est finie, Helmut a été exécuté et Simone doit, seule, faire face à l’esprit vengeur des Français. En effet, la jeune femme est accusée de « collaboration horizontale », autrement dit, d’avoir entretenu des relations affectives et sexuelles avec un soldat allemand. Comme 20.000 autres femmes, elle va alors devoir subir la honte et la condamnation de ses pairs. Tondues, parfois marquées d’une croix gammée sur le front, ces femmes vont défiler dans les rues lors d’une marche de la honte.

Pourquoi la lire ? La pièce traite d’un sujet historique et réel que l’on étudie peu en cours. C’est cependant un sujet passionnant qui pose les questions de la culpabilité individuelle. On y découvre une réflexion intéressante et on se questionne sur notre propre positionnement. Simone est-elle coupable ? Mérite-t-elle la honte qu’elle subit ? Le sujet reste assez difficile et complexe mais il passionnera ceux qui affectionnent cette période de l’Histoire.

Des idées d’exploitation :

- Étudier les articles de l’époque.

- Écouter le podcast de France Culture.

- Travailler sur la photographie.

- Mettre en place un débat.

- Travailler sur le destin des collaborateurs après la guerre.

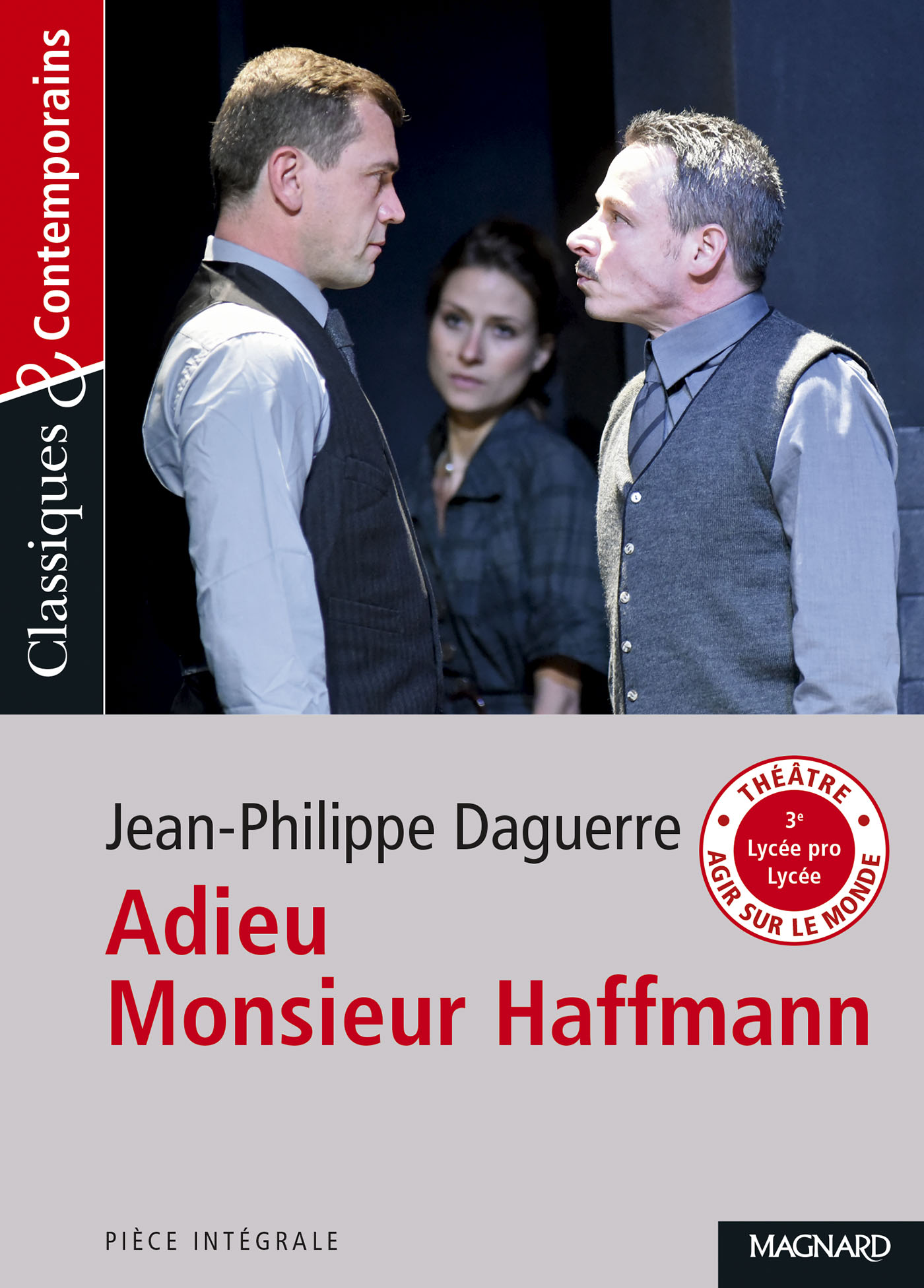

2. Adieu Monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre

- Titre : Adieu Monsieur Haffmann

- Auteur : Jean-Philippe Daguerre.

- Année de publication : 2017.

- Thématiques abordées : L’Occupation ; la collaboration ; la clandestinité.

- Nombre de pages : 80 pages.

- Niveau de difficulté : ▪️▫️▫️

- Disponible chez… Magnard (Classiques et contemporains).

En 1942, Joseph Haffmann est un bijoutier parisien et juif. Il travaille avec son employé, Pierre, en qui il a entièrement confiance. Sentant le vent tourner, Haffmann va proposer un pacte à Pierre : celui-ci devra gérer la bijouterie pendant que lui-même se cachera dans la cave. Pierre va cependant ajouter une close à ce contrat… En effet, lui et sa femme ne parviennent pas à avoir d’enfant et Pierre souhaite que Joseph les aide. Petit à petit, la cohabitation va se révéler difficile, d’autant plus que Pierre fréquente de plus en plus l’occupant…

Pourquoi la lire ? C’est une pièce relativement simple à lire puisqu’il n’y a que 5 personnages. Le récit est chronologique et donc facile à suivre. L’histoire est pourtant intéressante et traite d’un sujet peu commun : la collaboration. C’est une pièce qui maintient un certain suspens et qui tient le lecteur en haleine. La fin est haletante !

Des idées d’exploitation :

- Visionner le film Adieu Monsieur Haffmann.

- Identifier et analyser les passages implicites.

- Écrire la fin de la pièce.

3. Ceux qui avaient choisi de Charlotte Delbo

- Titre : Ceux qui avaient choisi

- Auteur : Charlotte Delbo.

- Année de publication : Écrite en 1967 et publiée en 2011.

- Thématiques abordées : La Résistance ; la culpabilité individuelle ; le libre-arbitre.

- Nombre de pages : 51 pages.

- Niveau de difficulté : ▪️▪️▫️

- Disponible chez… Flammarion (Étonnants classiques).

Dans les années 1970, Françoise passe ses vacances en Grèce. À la terrasse d’un café, elle rencontre Werner. En discutant, ils se rendent compte que tout les opposent. Françoise était résistante pendant la guerre, elle a subit l’exécution de son mari et la déportation à Auschwitz. Werner était soldat, un SS, qui a travaillé pour le régime nazi. Le débat s’installe alors… Avaient-ils le choix ? Ont-ils fait le bon choix ? Sont-ils responsables ?

Pourquoi la lire ? C’est une pièce magnifique dans laquelle on retrouve l’écriture si particulière de Charlotte Delbo. Chaque page est une source de questionnement et mène à la réflexion. On réfléchit, on se questionne et on tente de se mettre à la place des deux protagonistes. L’intrigue est également simple puisque seulement 3 personnages sont présents. Il n’y a que trois scènes (dont un flashback).

Des idées d’exploitation :

- Aborder la Résistance en littérature.

- Découvrir la biographie de Charlotte Delbo à travers un atelier et des archives.

- Lire et analyser d’autres écrits de Charlotte Delbo.

- Tisser des liens avec l’histoire de Manouchian, l’Affiche Rouge et la dernière lettre à Mélinée.

- Visionner le film Une zone d’intérêt.

- Transiter vers la notion d’autobiographie, de fiction autobiographique…

4. Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? de Sylvain Levey

- Titre : Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?

- Auteur : Sylvain Levey.

- Année de publication : 2019.

- Thématiques abordées : Le devoir de mémoire ; les réseaux sociaux ; le harcèlement.

- Nombre de pages : 35 pages.

- Niveau de difficulté : ▪️▫️▫️

- Disponible chez… Gallimard (Folio Plus Collège).

En 2015, Michelle fait la Une de l’actualité et le tour des réseaux sociaux. La raison..? Elle a publié un selfie sur les réseaux sociaux, pris dans le camp d’Auschwitz. Tout sourire, portant un sweat rose, la jeune fille n’hésite pas. Après tout, publier fait partie de son quotidien et de celui de ses amis. Pourtant, dans les minutes qui suivent, Michelle perd le contrôle de la situation. Elle reçoit une vague de haine, on la menace de mort, on l’insulte parce que, après tout, peut-on faire un selfie à Auschwitz comme on le fait devant la Tour Eiffel ?

Pourquoi la lire ? C’est une pièce très courte dont la construction est intéressante (quoique assez complexe). On suit le dialogue entre Michelle, ses amis et ses professeurs, mais aussi leurs conversations virtuelles et les faits et gestes de chacun. Le questionnement est intéressant et actuel.

Des idées d’exploitation :

- Étudier les articles de presse sur la question.

- Mettre en place un débat.

- Étudier la structure particulière de la pièce.

- Se questionner sur la place du devoir de mémoire au XXIe siècle.

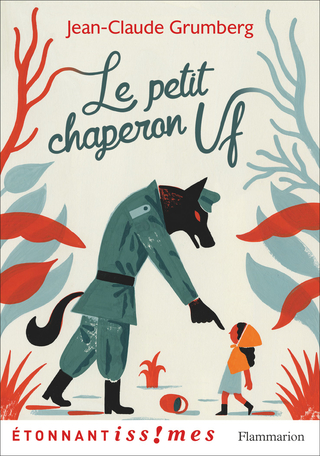

5. Le petit chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg

- Titre : Le petit chaperon Uf

- Auteur : Jean-Claude Grumberg.

- Année de publication : 2015.

- Thématiques abordées : L’Occupation ; l’antisémitisme.

- Nombre de pages : 44 pages.

- Niveau de difficulté : ▪️▫️▫️

- Disponible chez… Flammarion (Étonnantisimes).

Tout le monde connait l’histoire du Petit Chaperon Rouge… Mais dans cette version, qui utilise le comique, le Petit Chaperon est obligé de porter un capuchon jaune. Il n’a pas le droit d’aller au parc, ni de manger du beurre… D’ailleurs, la lettre U doit être indiquée sur sa carte d’identité pour le distinguer des autres qui eux ont le droit. Le loup non plus n’a plus rien d’animal… Il porte un uniforme vert, parle avec un fort accent allemand et tient à tout prix à savoir où est cachée la grand-mère de la petite fille.

Pourquoi la lire ? C’est une pièce relativement drôle et rédigée pour les plus jeunes. L’auteur réécrit un conte que tout le monde connait et ce dernier s’adapte vraiment bien à la situation. La métaphore est partout et il faut sans cesse jongler entre implicite et explicite. La fin est également peu conventionnelle puisque le Petit Chaperon ordonne que l’on arrête de jouer la pièce.

Des idées d’exploitation :

- Relire le conte original et en comprendre la morale et la symbolique (un avertissement aux jeunes filles à ne pas écouter les beaux parleurs).

- Étudier les affiches et autres règles anti-juifs.

- Associer chaque loi à un passage de la pièce (première partie).

- Aborder la notion d’explicite et d’implicite.

- Associer chaque personnage à un rôle, une situation : le loup = la gestapo ; le Petit Chaperon = les enfants juifs ; la grand-mère = les Juifs clandestins ; le tabatier = les Justes ; le policier = la police française collaboratrice.

- Observer des caricatures et affiches de propagande.

- Travailler sur l’objectif de Grumberg, lié au devoir de mémoire.

- Étudier la notion de métaphore et de métaphore filée.

- Faire des recherches sur le parcours de la famille Grumberg.

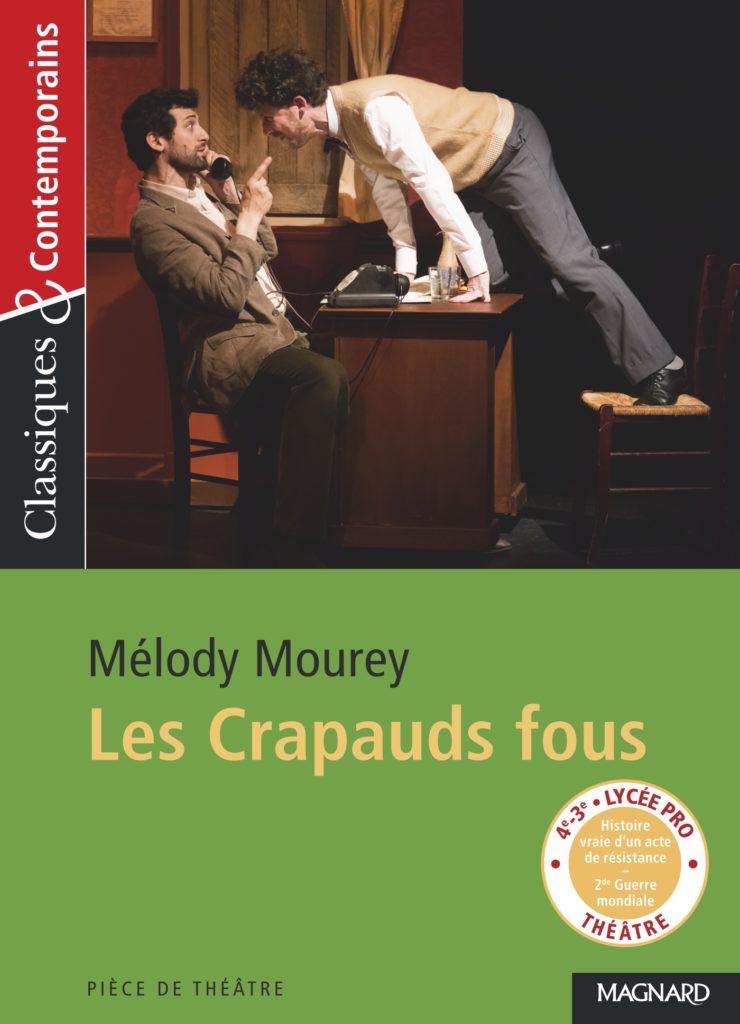

6. Les Crapauds fous de Mélody Mourey

- Titre : Les Crapauds fous

- Auteur : Mélody Mourey.

- Année de publication : 2018.

- Thématiques abordées : La Pologne ; les Justes ; histoire vraie.

- Nombre de pages : 69 pages.

- Niveau de difficulté : ▪️▪️▫️

- Disponible chez… Magnard (Classiques et contemporains).

Dans les années 1990, Anastazy rencontre un ami de son grand-père. Ces derniers, pendant la guerre, vivent en Pologne, dans un petit village où ils officient en tant que médecins. Jour après jour, avec regret et impuissance, ils voient partir leurs voisins pour les camps. Par un heureux hasard, Stanislaw découvre qu’en injectant une faible dose du vaccin contre le typhus aux patients ces derniers se révèlent positifs. Ils vont alors mettre en place un stratagème pour sauver leur village…

Pourquoi la lire ? L’histoire est tirée d’une histoire vraie qui est passionnante. Le tout est raconté de manière comique mais angoissante. On attend le contrôle des Allemands avec les personnages. La construction du récit est également intéressante puisqu’on jongle entre le récit et la narration.

Des idées d’exploitation :

- Étudier des extraits de la mise en scène.

- Étudier la notion de récit enchâssé avec une analyse de la scène d’exposition.

- Identifier les outils du registre comique.

- Découvrir des portraits et des parcours de Justes.

- Étudier le destin des Juifs polonais pendant la guerre.

J’espère que cette petite sélection vous plaira et qu’elle vous donnera quelques idées de lecture ! Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces pièces, toutes courtes, rapides à lire et intéressantes. Nous n’avons pas encore défini notre choix mais il est très probable que nous remplacions Antigone par Ceux qui avaient choisi. Je trouve beaucoup de qualités à cette pièce et l’exploitation offre de nombreuses possibilités.

Quelles pièces de théâtre étudiez-vous au collège ? Avez-vous lu celles qui sont présentées au-dessus ?

Pour plus d’idées, d’outils, de lectures… vous pouvez me retrouver sur Instagram !

@flaubertandco

Mais aussi sur Facebook !

FlaubertandCo

Merci Déborah pour cette liste, je viens de recevoir toutes ces suggestions qui vont (enfin !) me permettre de changer d’Antigone !

Merci beaucoup Déborah! Je fais Antigone depuis un petit moment maintenant. Tes propositions me donnent envie de me renouveler… Au boulot maintenant… 😉

Merci beaucoup de présenter cette sélection, je découvre plusieurs pièces et cela me donne bien envie de les lire et de voir comment les exploiter. Merci pour les pistes également !

Merci Déborah pour ce partage vraiment intéressant.

Bon mercredi férié.

Sylvie.

Merci à toi Déborah pour ce nouveau post et ces idées partagées. Certains titres me sont inconnus et je les ai mis dans ma wish list 😉